Cet essai porte sur le résidu artéfactuel qui nourrit l’esthétique du jeu vidéo.

En 1958, le physicien américain William Wiginbotham créa ce qui constitue l’un des premiers exemples de ce que nous appellerions aujourd’hui un « jeu vidéo » moderne. Le jeu, intitulé Tennis For Two, fut conçu au Brookhaven National Laboratory pour les journées annuelles de portes ouvertes présentant les activités du laboratoire. Le jeu fut réalisé à l’aide d’un oscilloscope et d’un ordinateur analogique programmable, le Donner Model 30. Il simulait un simple match de tennis entre deux joueurs, avec une vue latérale du filet et une balle rebondissant d’un côté à l’autre, contrôlée par deux dispositifs de commande manipulés par les joueurs.

William Higinbotham, Tennis For Two, Brookhaven National Laboratory, 1958

Bien qu’il faille encore quelques années — notamment 1962 et le jeu « Spacewar » — avant de voir émerger une forme véritablement moderne de « gameplay », « Tennis for Two » contient néanmoins suffisamment d’éléments fondamentaux de jeu interactif pour le relier à des descendants plus contemporains, par exemple l’iconique succès de Nintendo, « Wii Tennis ». S’il manque ici ou là certains détails — tels que des avatars, un système de score et diverses formes inventées pour interagir avec la machine —, il y a, au fond, très peu de choses qui aient changé depuis « Tennis for Two ». Le jeu contient tous les tropes modernes de la représentation algorithmique animée : une forme visuelle hautement cinétique qui émerge en temps réel au cœur même du jeu, via son gameplay. De ce point de vue, il est l’un des précurseurs des jeux de type « arcade ». Le jeu est rapide et dynamique, et ce n’est qu’en interagissant avec le système que l’image se manifeste.

Mais peut-être plus important encore, « Tennis for Two » est significatif en ce qu’il n’est pas seulement une représentation de formes visuelles interactives jouables : ces formes représentent quelque chose de plus vaste que leur sortie graphique. Le jeu est en réalité un simulateur physique d’une balle se déplaçant dans l’espace et interagissant avec les objets sur sa trajectoire. Observez la manière dont la balle rebondit sur le filet, puis essayez d’imaginer ce qu’il faudrait pour programmer un tel mouvement, même aujourd’hui ; puis rappelez-vous que Higinbotham travaillait déjà en 1958. Pour l’époque, il s’agit d’un simulateur sophistiqué d’interactions physiques :

"The 'brain' of Tennis for Two was a small analog computer. The computer's instruction book described how to generate various curves on the cathode-ray tube of an oscilloscope, using resistors, capacitors and relays. Among the examples given in the book were the trajectories of a bullet, missile, and bouncing ball, all of which were subject to gravity and wind resistance. While reading the instruction book, the bouncing ball reminded Higinbotham of a tennis game and the idea of Tennis for Two was born." — Brookhaven National Laboratory, The First Video Game?, p.2. Autrement dit, Tennis for Two ne fut pas seulement le premier jeu de type « Pong », mais aussi le premier jeu de physique, à la Box2D et son rebranding éhonté sous une forme infiniment plus populaire : Angry Birds. Et, à l’instar du rapport d’Angry Birds à Box2d, les fondations de « Tennis for Two » étaient déjà inscrites dans les routines de la machine elle-même, le Donner Model 30. Ces routines furent ensuite recontextualisées au moyen de ce que nous appellerions aujourd’hui des « joysticks », et voilà : un jeu d’arcade moderne.

Wii Dog vs Wii Cat & Angry Birds Live, T-Mobile

Compte tenu du contexte historique, rien d’étonnant à l’idée qu’un ordinateur puisse simuler un phénomène physique tel qu’une balle, une balle de fusil ou un missile. Dans les années 1950, l’informatique sortait encore des formulations cybernétiques de l’ère de la Seconde Guerre mondiale, celles des machines « téléologiques » ou « autorégulées », précipitées en grande partie par l’accélération d’armes volant toujours plus vite et nécessitant de nouvelles techniques pour les abattre (cf. V-2 Countermeasures). L’histoire de l’interactivité est traversée par cette question de la simulation, c’est-à-dire par l’idée de modèles mathématiques et physiques adaptatifs permettant aux machines de se réguler en temps réel, sur la base de conditions en évolution constante. Ainsi, s’il peut sembler historiquement curieux que des machines cybernétiques d’après-guerre aient produit le jeu vidéo moderne, il n’est guère surprenant qu’un tel jeu ait été construit à partir d’un simulateur physique de balles rebondissantes ou de projectiles et missiles volants.

Esthétique, simulation, jeu

Le rapport historique entre esthétique et jeu a toujours été complexe. Il existe beaucoup de recoupements et d’interpénétrations, mais ces termes ne sont en aucun cas interchangeables. La plupart des formes artistiques performatives — théâtre ou musique, par exemple — oscillent constamment entre les registres ludique et esthétique. Dans l’œuvre du pionnier de l’art-jeu Eddo Stern — par exemple son travail avec C-Level, ou son plus récent Wizard Takes All —, on peut voir ces deux domaines interagir dans un va-et-vient constant qui suggère peut-être une généalogie plus fondamentale reliant l’un à l’autre. Mais malgré ces racines profondément entremêlées, il s’agit néanmoins de deux formes expressives qui ne peuvent être confondues, quoi qu’en disent les appels à considérer les jeux comme de l’art.

Quel que soit le rapport entre esthétique et jeu, il se complique encore avec l’introduction du principe de simulation dans le jeu — un phénomène d’autant plus aigu dans le contexte du jeu vidéo. La simulation met en question les tendances mimétiques de la représentation, ce qui explique peut-être en partie le tumulte récurrent autour de la violence dans les jeux vidéo (et toute la colère contre des artistes-joueurs provocateurs qui, apparemment, « haïraient la liberté » ;-). Mais, si étroites soient ces plaintes, les gens comprennent néanmoins que ces jeux ne se contentent pas de nous présenter mimétiquement des représentations de violence : ils modélisent directement la violence elle-même de la scène. L’image qui en résulte découle du modèle ; c’est un « rendu » de la scène sous-jacente. Voilà la spécificité de la simulation : la capacité de représenter les dynamiques d’une situation comme forme de représentation en soi. La représentation doit être jouée pour prendre forme. C’est là le renversement historique de la simulation : l’image est passée d’une fonction principalement mimétique de re-présentation à celle de rendre visibles, par la jouabilité, des interactions complexes. En réalité, des simulations peuvent avoir lieu via d’autres médiums et canaux de perception. Le simulateur du far west américain, The Oregon Trail (1971), par exemple, était à l’origine un simulateur n’utilisant qu’une communication textuelle pour représenter l’état du jeu. Bien que des variantes modernes de The Oregon Trail, telles que Red Dead Redemption, utilisent aujourd’hui des graphismes sophistiqués pour représenter l’état du jeu, le jeu demeure animé par un moteur de simulation qui ne saurait se réduire aux seuls artéfacts affichés à l’écran.

The Oregon Trail (édition Apple II), 1971/1984 & Red Dead Redemption, 2010

Un simulateur du pauvre

La qualité des mouvements simulés de la balle Higinbotham/Model-30 et de ses interactions avec le filet est impressionnante, surtout si on la compare aux mouvements maladroits, presque sans poids, de Pong, conçu une quinzaine d’années plus tard. S’il y eut tant de jeux sur l’espace dans les années 1970 et 1980, c’est peut-être parce que les simulations physiques « terrestres » sont difficiles à concevoir — et certainement difficiles à calculer en temps réel —, surtout lorsque l’on passe des ordinateurs analogiques aux ordinateurs numériques. La physique appartient largement à un registre logarithmique, analogique, et se calcule mal — ou lentement — avec des circuits numériques. Bien que de nombreux jeux à balles rebondissantes et à gravité apparaissent au cours des décennies suivantes du jeu vidéo numérique, il faudra véritablement Box2D d’Erin Catto et des contrôleurs basés sur accéléromètre comme la Wiimote et l’iPhone pour que cette forme devienne un mécanisme de gameplay fondamental.

Pourquoi, alors, si tôt, cette première variante de ce qui deviendra plus tard Angry Birds ? Le caractère prophétique de Tennis for Two s’explique en partie par le contexte : Higinbotham était physicien, tandis que les inventeurs de Pong — Ralph Baer (Magnavox) et Allan Alcorn (Atari) — étaient ingénieurs. Higinbotham travaillait avec une instrumentation scientifique qui n’adhérait pas aux contraintes ni aux objectifs économiques de Baer, lequel cherchait, pour sa part, à concevoir un circuit massivement reproductible, susceptible d’être branché sur des millions de téléviseurs.

Mais c’est précisément cette qualité de « simulateur du pauvre » des jeux vidéo qui a contribué à faire émerger les qualités ludiques du jeu. Tennis for Two est, franchement, un peu ennuyeux à côté de Pong, tandis que Pong demeure l’un des jeux les mieux conçus de tous les temps, donnant naissance à un champ de variantes en expansion infinie, de Breakout à Bit.Trip Beat.

Ralph Baer and Bill Harrison Play Ping-Pong Video Game, 1969 & Bit.Trip Beat, Gaijin Games, 2009

L’une des ironies de l’histoire du jeu vidéo tient à ce désir de simuler des interactions infiniment complexes, tout en ne disposant que des moyens de calcul les plus médiocres. Cette contradiction a conduit à ce qui pourrait, en un sens, être considéré comme une anomalie historique : une période intermédiaire durant laquelle le désir de « réalisme » des jeux informatiques dut attendre que les moyens technologiques rattrapent l’ambition.

Un moteur de rendu du pauvre

Cette anomalie ne concerne pas seulement la simulation, mais aussi la manière dont elle est rendue à l’écran. Dans cette période intermédiaire du design de jeux vidéo — située quelque part entre la fin des années 1960 et Box2D (env. 2006) —, une corne d’abondance de formes visuelles a émergé des jeux vidéo, donnant aux jeux leur identité distinctive en tant que forme esthétique. Nous identifions désormais les jeux vidéo autant par leurs artéfacts visuels que par leur forme particulière de gameplay. Un jeu véritablement innovant concevra, en fait, une forme spécifique d’artéfact visuel afin de mieux épouser le gameplay, en dehors de tout critère de réalisme. Cette approche finira souvent par supplanter la simulation elle-même et par devenir le mécanisme central du gameplay. C’est précisément à cause des limites technologiques des premiers dispositifs de jeu que le jeu vidéo a fini par trouver son langage singulier de représentation, où les artéfacts graphiques deviennent eux-mêmes la forme jouable.

Terrains de jeu artistiques

Ce langage visuel jouable a même rejailli pour influencer diverses formes de communication visuelle, afin de les rendre plus « ludiques ». Et, de leur côté, les artistes ont utilisé le langage visuel des artéfacts de jeux vidéo pour transformer des contextes moins électroniques en formes jouables. La liste des artistes travaillant dans cet espace pourrait s’étendre presque indéfiniment : Mary Flanagan, Aram Bartholl, Damien Aspe, etc.

Dans l’œuvre bien connue de l’artiste français Invader, le paysage urbain devient un platformer à traverser littéralement, laissant derrière lui des pixels physiques :

Invader Sneakers + Space Invader in Shoreditch, London

Dans les sculptures « portail » évoquées plus haut d’Eddo Stern, les logiques de représentation et d’interaction propres au jeu sont reprojetées vers des espaces traditionnels de représentation (galerie, place publique, etc.), sous forme de sculpture :

Eddo Stern, Fake Portal, 2012

Si aucun de ces exemples n’est jouable comme un jeu, ils n’en communiquent pas moins avec le médium vidéoludique par le biais de cette forme imparfaite, irréaliste, de rendu visuel propre aux jeux vidéo. Ils ont l’apparence et la sensation de formes électroniques classiques de jeu.

Le langage visuel artéfactuel du jeu vidéo est parfois construit comme un patchwork de diverses formes historiques redéfinies à travers le filtre du jeu. Parfois, les jeux vidéo imitent squeuomorphiquement des technologies et des médiums antérieurs, par exemple en affichant un bruit de signal télévisuel pour signifier une connexion faible, ou en imitant des messages manuscrits et des dessins disséminés dans un monde 3D (cf. Myst, Resident Evil). Mais les jeux vidéo ont aussi introduit leur propre domaine de logique visuelle, fondé sur les contours spécifiques des limitations technologiques qui les animent. Souvent, une lecture plus attentive est nécessaire pour révéler la nature de ces contours.

Balayage raster

Un étrange sous-produit de cette anomalie historique peut se voir dans le rôle du pixel dans les jeux vidéo. À l’origine, comme ce fut le cas avec Tennis For Two, les jeux étaient construits avec des vecteurs — tout comme de nombreuses technologies visuelles connexes, telles que le Sketchpad d’Ivan Sutherland. En fait, Tennis for Two utilisait des vecteurs à la fois pour les phénomènes simulés (force, vitesse, etc.) et pour l’image physique construite dans l’oscilloscope. C’est parfaitement logique si l’on cherche à construire un simulateur de physique. Cette approche vectorielle est encore celle d’aujourd’hui, où les jeux sont souvent bâtis sur des polygones qui — assemblés — construisent la scène jouable. Mais, quelque part entre Tennis for Two et notre pipeline graphique contemporain, est apparu le pixel. Et cette anomalie, le pixel, continue jusqu’à ce jour d’influencer profondément la manière dont même des images vectorielles sont rendues à nos yeux.

Alan Kay, The Early History of Smalltalk, 1993

Comme beaucoup de concepts informatiques que nous tenons aujourd’hui pour acquis, le concept de pixel a été perfectionné à la fin des années 1960 et au début des années 1970, quelque part entre le Stanford Research Institute de Douglas Engelbart et le Xerox PARC voisin, à Palo Alto :

"The TX-2 display that Ivan Sutherland used for Sketchpad [...] would project a single bright spot on a dark screen and then electronically move that spot around to trace out a circle, say, or the letter A. By tracing and retracing the pattern very, very fast, [it] could create the illusion of a solid outline. [...] The problem was that the more complicated the drawing, the faster you had to wiggle that spot. [...] Then there were the "raster-scan" displays that Bill English had developed for the "PARC Online Office System", POLOS. [...] The POLOS displays used digital electronics that were better suited to the binary world of computing: in effect, they would divide their screens into a fine grid of "pixels" and then make a picture by turning each pixel either on or off, as appropriate, with no shades in between. [...] The programmers would have a much easier time devising graphics software to generate those images, because all they had to do was define a chunk of computer memory to be a map of the screen, one bit per pixel, and then drop the appropriate bit into each memory location: 1 for white and 0 for black. [...] Unfortunately, that use of the computer's memory was also the major difficulty with bit-mapped graphics: memory was very, very expensive in those days." — The Dream Machine. J.C.R. Licklider and the Revolution that Made Computing Personal, W. Mitchell Waldrop, Penguin Books, 2001, p.366. À bien des égards, les graphismes « bit-map » ne sont qu’un hack historique permettant de générer dynamiquement du texte et des images sur un écran. Dans le cas des machines Xerox PARC, fortement centrées sur le texte, on pourrait supposer qu’un générateur d’images davantage vectoriel aurait été plus pertinent : la typographie est essentiellement une histoire de formes construites à partir de lignes, et son langage visuel est fortement influencé par les traits des lettres manuscrites. En fait, il aura fallu environ trente ans — menés par les écrans ultra haute définition « retina » d’Apple — pour que le texte bitmap atteigne la qualité de la page imprimée. On pourrait donc soutenir que l’approche « bit-mapped » fut historiquement la mauvaise, même si elle rattrape aujourd’hui quelque peu son retard.

Douglas Engelbart, Workstation With Mouse, Agumentation Research Center, env. 1964-1966

Maze War, Xerox Alto, 1974

Mais, d’un point de vue strictement technologique — celui de l’ingénieur —, les images bit-map ont tout leur sens. Dans la citation ci-dessus, il suffit de retenir « the programmers would have a much easier time... » pour comprendre pourquoi l’approche par pixel a fini par s’imposer. Les ordinateurs sont des machines « discrètes », capables d’éteindre ou d’allumer indépendamment des parties d’eux-mêmes. Cette logique nous donne la mémoire à accès aléatoire, qui nous donne à son tour les bases de données, qui nous donnent ensuite des choses comme les hyperliens. L’architecture de la machine influence ses usages, et croire que cela n’influencerait pas l’esthétique résultante est naïf. La nature infiniment reconfigurable et recontextualisable de la machine est la raison même pour laquelle nous utilisons ces satanées choses. Ainsi, une méthode de construction d’image qui corresponde étroitement à cette logique discrète — jusque dans les 0 et les 1 de l’alphabet de la machine — fut une étape importante pour créer une image « plastique », capable de se reconfigurer plusieurs fois par seconde. C’est de ce type d’image que le jeu vidéo, comme médium, émerge.

Balayage raster vs balayage vectoriel

Comparons deux images de deux jeux vidéo emblématiques de 1980 : Battlezone et Pacman.

Battlezone est un jeu vectoriel et utilisait à l’origine une méthode d’affichage par balayage vectoriel pour dessiner des formes à l’écran. Cela produisait des images d’une netteté tranchante, bien que monochromes — ou plutôt noir et vert. L’usage des vecteurs a aussi permis à Battlezone d’être l’un des premiers jeux grand public à représenter efficacement une scène tridimensionnelle, en adoptant la perspective à la première personne d’un commandant de char naviguant dans l’espace du jeu. Il faudra de nombreuses années avant qu’un système informatique à base de pixels puisse approcher l’élégance visuelle des jeux 3D du début des années 1980, tels que Battlezone, Star Wars ou Tempest. L’un des grands jeux 3D raster iconiques, Castle Wolfenstein, n’était même pas en 3D lors de sa sortie en 1981 ; et même lorsqu’il devint Castle Wolfenstein 3-D en 1992, sa représentation visuelle était faite de grandes formes pixellisées et blocailleuses, bien inférieures aux représentations graphiques d’Atari au début des années 1980. Mais la technique de balayage vectoriel de Battlezone produisait aussi certaines anomalies visuelles : par exemple, les objets à l’écran étaient entièrement transparents, définis uniquement par leurs contours, sans possibilité de « textures » pour combler les vides. Il en résultait une situation étrange où un char ennemi pouvait être vu, en transparence, de l’autre côté d’un obstacle, sans pouvoir être touché. D’une certaine manière, cela améliorait le gameplay et participait à la stratégie de Battlezone — quel que soit le niveau de réalisme atteint en tant que simulation. Au bout du compte, c’était un jeu conçu pour le plaisir, pour le jeu ; et pourtant, il finira par être utilisé par de véritables commandants de chars comme simulateur d’entraînement. La simulation était suffisamment bonne pour constituer une forme fonctionnelle d’apprentissage de la manipulation réelle de chars.

Visuellement, Pacman (a.k.a. Puckman) est d’une nature tout autre. Contrairement à Battlezone, ou même au Tempest plus coloré, Pacman est pratiquement saturé de couleurs. Les fantômes sont vivement colorés, avec des teintes distinctes associées à des traits de caractère, permettant aux joueurs de lire leur comportement algorithmique dans le jeu. Le personnage du joueur, Pacman, est une forme animée jaune vif, parfaitement opaque, pleine de charme visuel. Comme les fantômes, il est doté de personnalité. La couleur est même utilisée comme élément de gameplay, permettant de distinguer les fantômes dangereux (multicolores) des fantômes mangeables (bleus). Tout, dans Pacman, crie les techniques « bit-map » : le labyrinthe est une série de 0 et de 1 bit-mappés, activés ou désactivés pour représenter un mur ou un espace ouvert navigable. Et les points, ou miettes, que nous mangeons sont eux aussi représentés comme une bit-map, c’est-à-dire une dispersion de pixels que nous devons éteindre en faisant passer notre personnage dessus. Dans Pacman, le gameplay — en fait, tout l’algorithme du jeu — est directement contrôlé par la représentation graphique, contrairement à Battlezone où la représentation graphique est souvent en contradiction avec la simulation physique d’interactions avec des objets. Pacman est une collection de pixels ; il vit pour manger d’autres pixels ; et le niveau se termine lorsqu’il n’y a plus de pixels à manger. Pacman passe essentiellement son temps à courir dans une carte mémoire jusqu’à avoir effectivement manipulé tous les registres en les mettant à 0. La circuiterie interne de la machine est visuellement exposée au joueur, qui se voit alors demander de naviguer dans cette carte de registres et de manipuler les commutateurs numériques via une représentation à l’écran.

Automates cellulaires

Bien que ce ne soit pas techniquement un jeu vidéo — et qu’il ait été conçu comme une expérience de simulation scientifique —, le Game of Life de John Conway demeure l’un des meilleurs exemples de ces espaces immanents de plan-pixel à partir desquels une image « jouable » émerge. Le « jeu » se joue entièrement par comparaison d’un pixel avec les pixels qui l’entourent : trop de pixels voisins et le pixel meurt de surpopulation ; trop peu et il meurt par manque de ressources ; et, avec le bon nombre de pixels, un nouveau pixel naît (s’il n’y en avait pas) ou survit (s’il était déjà vivant). La représentation visuelle du « jeu de la vie » est exactement la même carte de valeurs que les registres mémoire qui le contrôlent. Il n’y a aucune représentation de la simulation en dehors du cadre de la grille. À partir de ce principe immanent, une interaction complexe de formes émerge — d’où le terme « game of life ».

Conway's Game of Life, 1970 & Runxt, R-Life for iOS

L’un des jeux les plus connus de tous les temps, Sim City, fut directement inspiré par cette expérience de pensée de Conway :

"[John Conway's work] is so extraordinary, because the rules behind it are so simple. It's like the game Go. [...] They can arise from fairly simple rules and interactions, and that became a major design approach for all the games: "How can I put together a simple little thing that's going to interact and give rise to this great and unexpected complex behavior?" So that was a huge inspiration for me." — The Replay Interviews: Will Wright, Gammasutra, 23 May 2011.

Dans le Game of Life de Conway comme dans Sim City de Wright, la grille de pixels immanente est l’espace même du « jeu », confondant la représentation picturale et la représentation simulée. C’est la « carte » sur laquelle la simulation de SimCity — une construction architecturale s’il en fut — sera bâtie.

Animation

Un autre trait significatif des jeux à base de pixels, tels que Pacman — bien plus absent des jeux vectoriels —, est la dimension narrative. Pacman raconte une histoire, et introduisit même des interludes comiques tous les quelques niveaux, mettant en scène de petits sketches à la Keaton où Pacman est poursuivi par des fantômes avant d’inverser la situation et de les poursuivre à son tour.

Pacman cutscenes, édition arcade 1980 & édition Atari 800, 1983

De nombreux personnages interactifs furent construits à partir de ces collections de pixels « bit-map » — souvent extrêmement limitées : toute la famille Pacman (Pacman, Ms. Pacman, Pacman Jr., etc.), Mappy, Dig Dug, Mr. Do, Mario, et cætera. Même des personnages d’animation connus — comme Popeye — ont trouvé leur place sur les écrans de jeux massivement pixellisés des années 1980.

Il n’y a rien d’arbitraire dans cet emprunt à la logique esthétique du cinéma d’animation pour animer les personnages des premiers jeux vidéo. L’animation avait déjà résolu le problème de l’ouverture de la figuration cinématographique en renonçant au réalisme et en embrassant la nature artificielle de l’image. Gerty the Dinosaur, Betty Boop et Felix the Cat, jusqu’à La Linea et les absurdités au crayon de Don Hertzfeldt : autant de formes de réduction à l’interaction visuelle de quelques formes élémentaires. Il en va de même dans les jeux vidéo : la clé de leur succès, lorsqu’il s’est agi d’ajouter des caractéristiques expressives, ne venait pas de l’instrumentation scientifique militariste et cybernétique de la simulation. Elle venait précisément de l’acceptation de la nature abstraite, graphique, de leurs cousins primitifs — et de l’acceptation du détail artéfactuel et visuellement limité des premières machines numériques. En acceptant ce destin, le jeu vidéo s’est raccordé à une tradition profonde de tapisseries visuelles expressives, explorées tout au long du XXe siècle au cinéma par des cinéastes et animateurs expérimentaux tels que Len Lye ou Norman McLaren, qui utilisaient des formes abstraites simples — lignes, griffures, taches de couleur — pour produire de puissants effets expressifs.

Dots, Norman McLaren & Free Radicals, Len Lye, 1958

Points de fuite

Même si le terme est un peu douteux, nous explorons ici le problème du réalisme, ou peut-être plus précisément celui de la mimesis, c’est-à-dire l’art de l’imitation. Une composante historique significative de ce débat sur l’art et le réalisme est liée à l’introduction d’une forme très spécifique de représentation picturale : la perspective géométrique telle que Brunelleschi l’a démontrée au début des années 1400. Dans notre histoire parallèle du jeu vidéo — notamment lorsqu’elle traverse sa période naïve de représentation —, on peut également observer des effets intéressants de la perspective quant à la manière dont les images sont construites à l’écran.

En raison de la nature purement arbitraire de la grille discrète de pixels, où toute section peut être allumée ou éteinte à volonté, une étrange forme de perspective mixte devient possible : plusieurs perspectives non seulement coexistent à l’écran, mais peuvent même interagir entre elles. Pacman et les fantômes dans le labyrinthe sont totalement dépourvus de principes de raccourci et de points de fuite ; ils constituent un mélange de perspective verticale vue de dessus (pour le labyrinthe) et de perspective de profil (pour les personnages), rappelant des formes précoces de perspective dans l’œuvre de Giotto où, pour reprendre une observation de Deleuze & Guattari dans Mille Plateaux (p.219), le Christ alterne entre récepteur divin endurant les stigmates et machine-cerf-volant, commandant les anges et les cieux via des ficelles de cerf-volant.

La perspective géométrique de type brunelleschien n’est pas entièrement développée à l’époque de Giotto, d’où les oscillations optiques, pour un œil moderne, entre platitude et profondeur, avant-plan et arrière-plan, etc. Jésus commande à la fois saint François, et se trouve simultanément « piloté » par lui comme un cerf-volant. Ce n’est qu’à travers des indices narratifs — en lisant sémiotiquement la peinture — que nous parvenons à reconstruire ces relations spatiales entre les figures.

Comme dans de nombreuses peintures du Moyen Âge à la première Renaissance, la perspective dans les premiers jeux vidéo contient plusieurs points de vue et choisit souvent sa représentation perspectivale selon des besoins narratifs contextuels. Ce sont des géométries perspectivales naïves et/ou mixtes (cf. Tapper, Zoo Keeper, etc.) qui ont récemment été exploitées avec brio dans le délice visuel de Polytron, Fez.

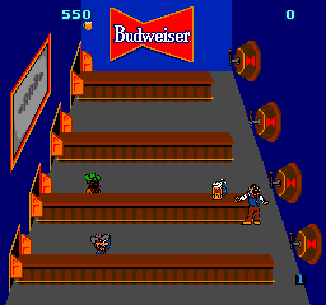

Tapper, Bally Midway, 1983 & Fez, Polytron, 2012

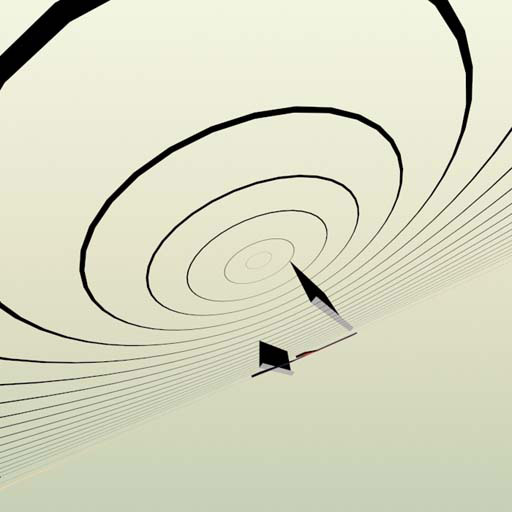

On pourrait aussi mentionner Echochrome de Game Yarouza, où le gameplay se déroule quelque part entre le pipeline OpenGL — où des données vectorielles sont rasterisées en données pixel — et la manière dont cette rasterisation devient elle-même un mécanisme de gameplay, lorsque les joueurs exploitent des absurdités visuelles et tentent de les aligner.

Echochrome, Game Yarouze, Japan Studio, 2008

De telles formes hybrides de perspective auraient été bien plus difficiles à obtenir si le jeu était resté dans des formes de représentation purement vectorielles et mathématiques.

Abstractions visuelles

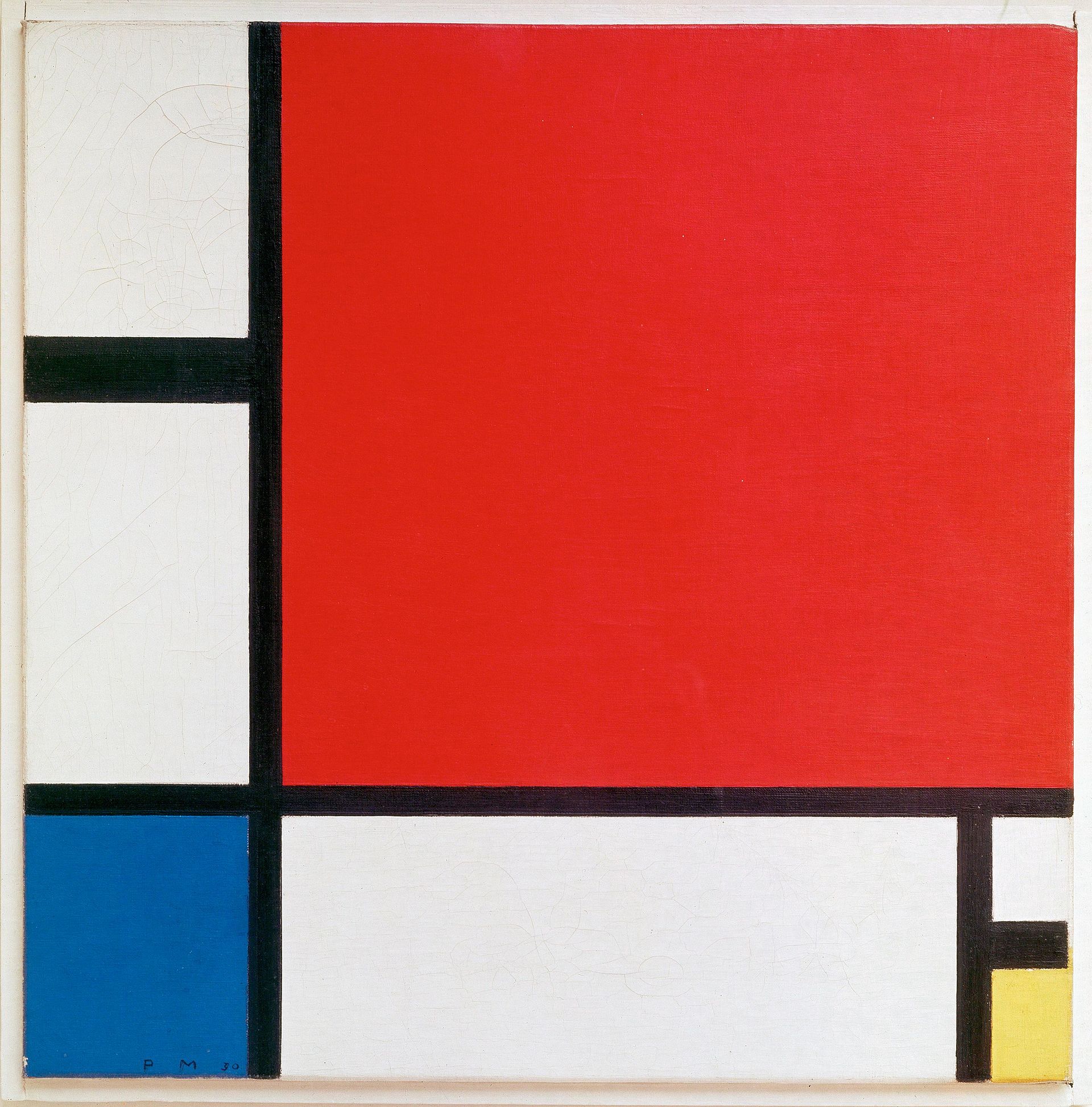

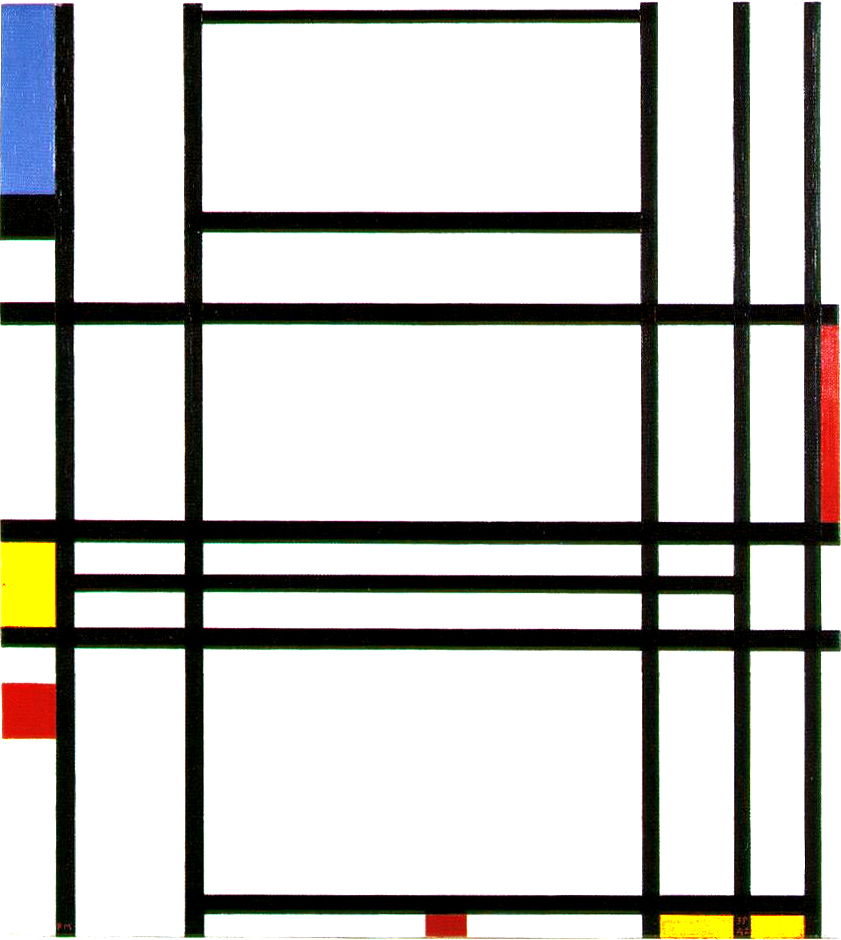

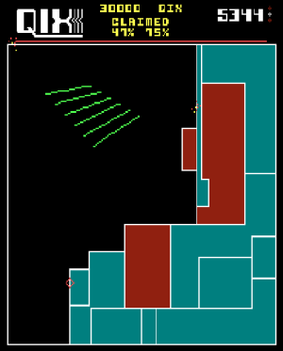

Il pourrait être tentant, à partir d’un tel exposé d’histoire de l’art, de commencer à comparer les jeux vidéo à l’histoire de l’art et du design graphique. Par exemple, il serait assez facile de juxtaposer visuellement les peintures de Piet Mondrian/De Stijl avec le classique d’arcade de Taito, Qix (1981) :

Piet Mondrian, Composition 10, 1939–1942 & Piet Mondrian, Composition II in Red, Blue and Yellow, 1930 & Taito, Qix, 1981

Évidemment, à un certain niveau, il existe un héritage visuel — explicite, culturel ou inconscient —, même si de telles causalités sont soit impossibles à prouver, soit, quand bien même elles seraient vraies, purement anecdotiques.

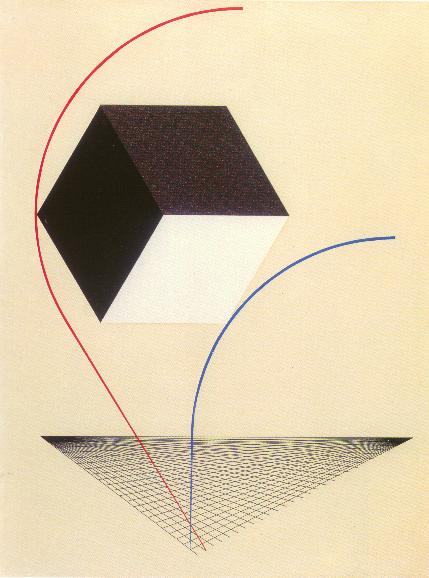

Une autre juxtaposition consisterait à regarder l’avant-garde russe, en commençant par El_Lissitzky, et à comparer son langage visuel aux formes plus abstraites de certains jeux vidéo, y compris des jeux 3D précoces qui n’avaient pas encore perfectionné leurs moteurs de rendu perspectif :

A Prounen, El_Lissitzky, c.1925 (cf. Prouns) & Sixty Second Shooter, Happion Laboratories, 2012

Blaster, Williams 1983 & Ballblazer, Lucas Arts 1984 & Rez, Tetsuya Mizuguchi, 2001

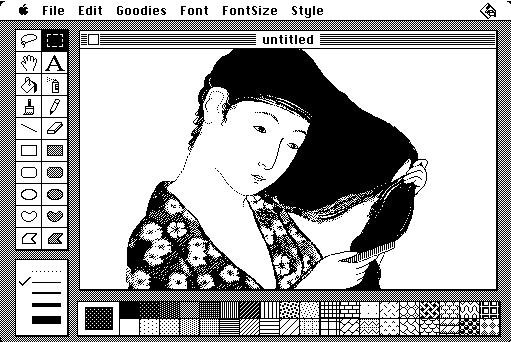

Le problème, au bout du compte, avec toutes ces approches, est qu’il ne s’agit que d’indices visuels et non esthétiques. Le problème d’une telle lecture visualiste est qu’elle suppose que De Stijl comme Taito ont construit leurs représentations comme de simples tableaux visuels — autrement dit, comme un ensemble de jolies images —, au lieu de considérer les langages et logiques visuelles, matérielles, conceptuelles et historiques, qui auraient pu y mener. Dans le cas de Qix, il serait sans doute bien plus instructif de comparer ses abstractions géométriques aux premiers logiciels MacPaint et aux algorithmes visuels de Bill Atkinson qui les ont rendues possibles, d’autant plus que ces routines influenceront l’histoire du jeu vidéo via le Pinball Construction Set de Bill Budge. Pour commencer, Qix et MacPaint sont tous deux des images profondément raster et utilisent des algorithmes similaires pour « peindre » leurs formes géométriques. Mais, plus important encore, une grande partie du travail d’Atkinson, comme celui de Qix, n’était pas seulement une tentative de trouver une méthode algorithmique de construction interactive d’une sortie visuelle : il s’agissait de le faire sous les contraintes d’un microprocesseur Motorola 68000 avec 128 kb de mémoire.

MacPaint, Macintosh, 1984 & Pinball Construction Set, Bill Budge, 1983

Et, là encore, on voit dès ces premiers jours de MacPaint que, pour construire une image informatique visuellement convaincante, la machine marketing d’Apple a choisi de regarder vers des techniques antérieures de construction de l’image — ici la gravure sur bois japonaise — plutôt que vers la photographie.

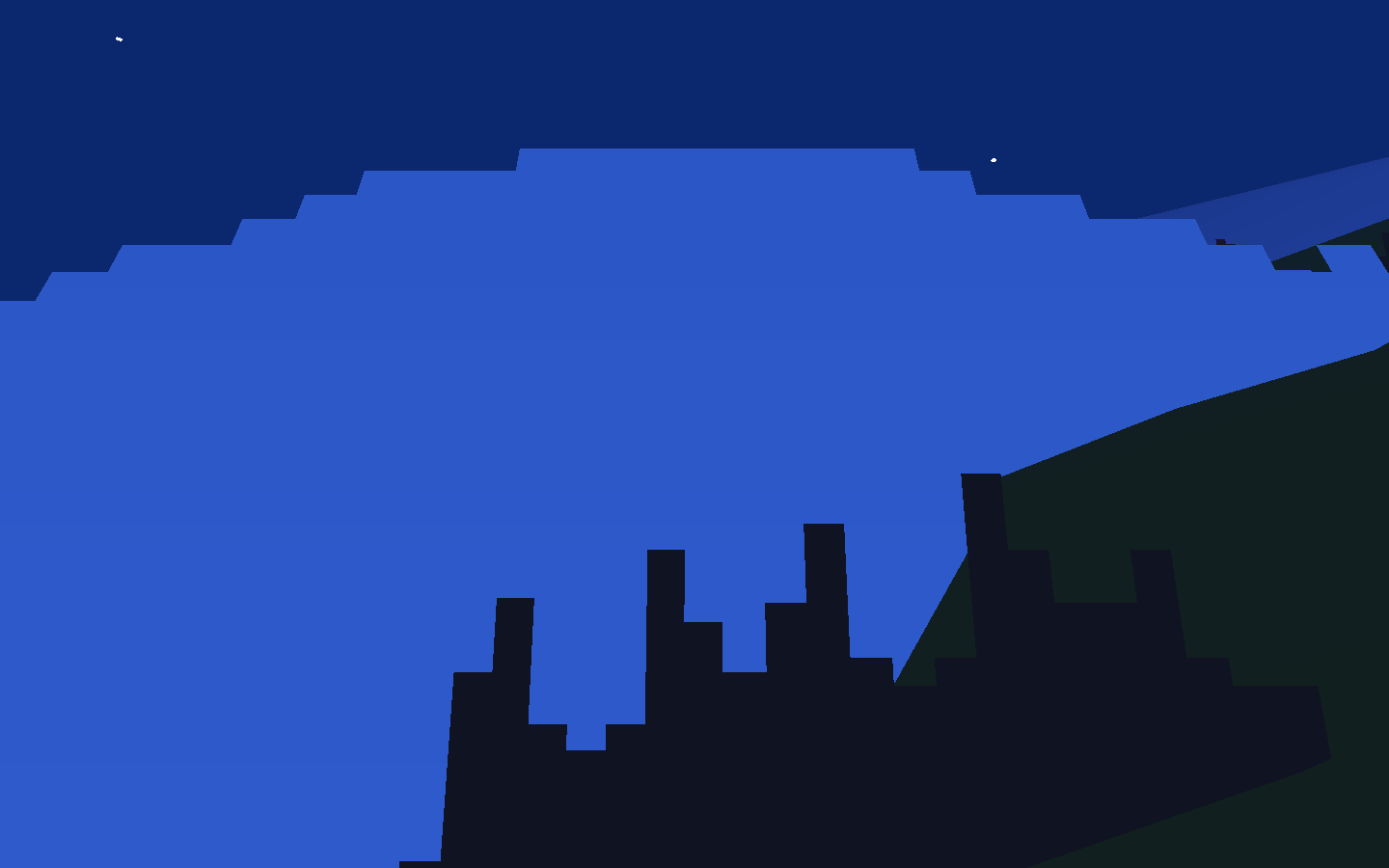

Nuages de pixels

L’un des jeux les plus beaux apparus ces dernières années est Proteus, une lettre d’amour à cette période naïve du jeu hautement pixellisé. Sauf qu’ici, le jeu est rendu avec un pipeline graphique vectoriel moderne. Il en résulte une étrange oscillation entre une navigation 3D d’une fluidité totale et un paysage en gros blocs pixellisés. Arbres, buissons, vagues, gouttes de pluie, animaux : tout a été réduit à un regroupement limité de blocs de pixels.

Dans Proteus, nous parcourons la simulation d’un monde insulaire et en explorons les qualités esthétiques : le son, la couleur et la forme interagissent dans un paysage génératif élégant. Il n’y a pas de véritable « objectif » au jeu, même si des changements de saison peuvent être provoqués via une transition agréable qui conduit finalement le joueur vers de nouvelles formes d’expérience vidéoludique. L’ensemble suggère qu’une nouvelle forme de média — d’une qualité entièrement nouvelle — pourrait être en train d’émerger dans ce que nous appelons le jeu, même si je grimace à l’idée de qualifier cet avenir de « juste au-delà de l’horizon », tant le jeu promet ce pays introuvable depuis plusieurs décennies. L’espoir est néanmoins que cette forme émergente ait moins à voir avec les Holodecks qu’avec l’expérience audiovisuelle interactive brute de ce nouveau médium.

Le but ultime de Proteus, je suppose, est celui de l’aesthetikos : la sensation, ou plus exactement l’expérience même de la perception humaine. Autrement dit, nous parlons d’esthétique au sens kantien : une recherche de la beauté — via les sens — qui finit par se découvrir dans les limites de sa propre recherche (cf. le Sublime). Car l’effet global s’avère profondément romantique : quelque chose comme une rendition interactive multidimensionnelle en 8-bit d’un poème symphonique à la Turner.

En jouant récemment à Proteus, je me suis retrouvé dans une situation curieuse. J’étais très haut, au sommet de l’un des pics vallonnés de l’île, regardant la nuit tomber et des nuages de pluie se former en contrebas. En redescendant de la colline vers les plaines détrempées, je me suis soudain retrouvé immergé dans une mer pure de couleur, qui m’a d’abord semblé être un glitch visuel : je pouvais encore bouger un peu, mais il me semblait que toute direction ne menait qu’à davantage de polygones colorés rendus comme des aplats. Pendant quelques instants, j’ai même imaginé que le moteur du jeu avait planté et j’ai commencé à chercher la touche Échap pour reprendre le contrôle de la machine. Puis, lentement, j’ai compris que j’étais simplement descendu au niveau des nuages eux-mêmes et que je nageais au milieu de leur espace visuellement sans profondeur. Quiconque a déjà pris l’avion connaît cette zone déspatialisée en traversant les nuages : il n’y a ni point focal ni point de repère, et tout semble atemporel et éthéré. C’est essentiellement ce qui m’est arrivé en regardant à travers le petit portail de mon écran : la même logique se jouait au niveau purement représentationnel de pixels refusant de figurer les contours en profondeur des objets dans l’espace. Finalement, je me suis adossé et j’ai regardé des formes géométriques abstraites de cimes d’arbres réapparaître, puis être de nouveau submergées par des nappes de couleur, tandis que des vagues de nuages chassaient d’autres vagues de nuages. C’était une oscillation profondément plaisante entre reconnaissance et désorientation — l’un des ingrédients clés de nombreuses œuvres d’art réussies. Au bout d’un moment, la formation nuageuse a commencé à se retirer de mon champ de vision, et la perspective tridimensionnelle du paysage a réémergé, réalignant la perspective simulée à la première personne de mon portail visuel sur un paysage en trois dimensions.

La beauté de l’instant tenait en partie à ce que l’historien de l’art Hubert Damisch appelle la théorie du /nuage/, ou theory of /cloud/. Le terme /cloud/ est écrit entre deux barres obliques afin de reconstituer, dans le texte, l’étrangeté des nuages — leur manière de se dérober au réalisme et à la perspective, puis de réapparaître dans le tableau comme un signifiant sémiotique, presque comme un emplacement réservé ou un astérisque. Dans la peinture classique, les nuages marquent la limite de la représentation perspectiviste : la résistance de l’esthétique aux seules logiques de la mimesis, et peut-être même de la représentation. Quoi qu’il en soit, ils indiquent la limite du réalisme comme modèle des formes esthétiques du (cf. Super Mario Clouds) de Cory Archangel.

Cette limite de la perspective, à l’intérieur d’un simulateur tridimensionnel, nous ramène à Battlezone et à ses limites visuelles, artéfactuelles. Et cette limite renvoie à l’un des problèmes fondamentaux auxquels les jeux vidéo sont confrontés aujourd’hui, au-delà de la problem of figuration, et par extension au problème de la figuration du visage humain. Cette limite représentationnelle du /cloud/ dans Proteus est ce que l’on pourrait appeler la limite du réalisme comme modèle de ce que les simulations — et, par là même, le jeu vidéo — cherchent à accomplir.

Poussé à son extrême, ce nuage de Proteus trouve un cousin dans un merveilleux petit jeu conçu par deux membres « à vie » des grandes heures de l’Atelier Hypermedia : Pascal Chirol et Grégoire Lauvin. Dans leur pièce collaborative NEVERNEVERLAND Color Suite, un simulateur 3D et un joystick ouvrent un paysage composé uniquement de gradients de couleur infinis :

On peut y voir un simulateur 3D de navigation à l’intérieur du sélecteur de couleurs de votre logiciel de peinture favori. Et c’est probablement aussi l’une des limites extrêmes qu’un artiste puisse proposer au monde du jeu vidéo dans son rapport au domaine esthétique : un paysage de couleur, une perspective d’artéfacts visuels, comme « but » du jeu lui-même. Par le jeu, par la simulation, nous sommes désormais au-delà du jeu, au-delà de la simulation, et même au-delà de la figuration ; le jeu a basculé dans le domaine esthétique — celui de la sensation — ouvrant une sphère d’expérience entièrement différente de celle qui vise à reconstruire un monde physique. C’est un monde esthétique jouable : non pas au-delà du nôtre, mais immanent à un nouveau champ de perception au sein de notre monde — le domaine du jeu artéfactuel.