Un pourcentage considérable de jeux vidéo mobilise, d’une manière ou d’une autre, la figure de la mort. Les sous-espèces thanatologiques des représentations vidéoludiques sont pratiquement sans fin : démembrement, infection, plaies inguérissables, explosion, etc. Les joueurs peuvent être dévorés, écrasés, tranchés, découpés, écartelés, électrocutés, empalés, et ainsi de suite. Nombre de ces représentations sont plus ou moins approximatives : dans Doom, par exemple, l’état de « santé » du joueur est représenté par une valeur abstraite en pourcentage ; le joueur ne meurt pas d’une défaillance organique spécifique, mais plutôt d’une forme d’épuisement provoqué. Dans les jeux de rôle, les joueurs tuent leurs adversaires de manière similaire, c’est-à-dire en réduisant à zéro cette valeur numérique englobante. Dans d’autres jeux, les personnages s’effondrent simplement, ou disparaissent dans un petit nuage de fumée au contact d’un ennemi, comme dans Pacman. Dans Super Mario Bros., on peut simplement tomber à court de temps. La mort, dans le jeu vidéo, relève davantage du symbole que de la substance. Même si nous sommes encore dans le registre de la simulation, la simulation y devient si figurative qu’elle nous entraîne dans un tout autre régime de représentation. Dans son article de 1972 sur la transcendance, le jeu et les « computer bums », Stewart Brand emploie le terme « symbolique » pour décrire ces figurations scintillantes de la mort qui envahissaient lentement les consoles de recherche en informatique des universités : Fanatic Life and Symbolic Death Among the Computer Bums.

La nécessité de la mort dans le jeu vidéo est multiple. L’argument cynique, largement adossé à l’expérience de l’arcade, pourrait décrire la mort dans le jeu comme une équation économique : pour gagner plus d’argent, il fallait provoquer la mort le plus rapidement possible afin de passer au prochain « insert coin ». Mais la mort accompagne le jeu vidéo presque depuis ses débuts — ou du moins depuis Spacewar (1962) — bien avant que le phénomène des salles d’arcade ne devienne une réalité économique.

Une lecture moins cynique, plus narratologique, de l’eschatologie et du jeu pourrait envisager la mort comme une question de motivation : en introduisant la mort dans le jeu, on crée une dynamique interne qui intensifie le gameplay et structure la forme temporelle du jeu lui-même. Puisque le joueur finira par mourir (par inaction, par inattention, par erreur, etc.), l’objectif du jeu devient celui de la survie. L’écran « game over » produit une forme de clôture et propose — rétrospectivement — une redéfinition de l’acte inaugural du jeu : « je veux jouer » s’est désormais traduit, à l’intérieur du monde du jeu, par « je veux vivre ».

Une troisième approche consisterait à regarder le substrat matériel du jeu lui-même : les jeux vidéo se jouent sur des machines, et les machines, tôt ou tard, tombent en panne. Pour citer Félix Guattari : « Machines are instilled with a desire for abolition. The emergence of the machine is accompanied by failures, catastrophes, and death which haunts it. La machine est travaillé par un désir d'abolition. Son émergence est doublée par la panne, la catastrophe, la mort qui la menace. » Chaosmose, Éditions Galilée, 1992, p.58. De ce point de vue, la figure de la mort dans le jeu vidéo pourrait être comprise comme une extension de cette impulsion fatale propre à la machine. La mort serait alors une tentative de sublimer la pulsion de mort machinique en forme poétique — une forme sur laquelle un monde de jeu pourrait se construire.

////

Avertissement spoiler : vous ne devriez probablement pas lire plus loin si vous n’avez pas joué à Passage (gratuit / peu cher, Mac/PC/Linux/iOS) ou à Journey (~15 €, PS3). Surtout Journey*. Lisez à vos risques et périls.

Alors que de nombreux jeux vidéo représentent la mort dans leur monde, ou utilisent la mort comme mécanisme de gameplay, trois jeux en particulier font de la mort la raison d’être centrale du jeu :

Le joyau conceptuel/indé de Jason Rohrer (2007), Passage

La méditation art-game de Tale of Tales (2008), The Graveyard

La dernière (et meilleure) création de That Game Company, Journey (2012).

Pour faire court : ces trois jeux mettent en scène un personnage avançant vers sa propre mort.

Dans Passage, un jeune homme, dans un monde bidimensionnel très pixellisé, commence à gauche d’un labyrinthe ouvert et progresse vers la vieillesse et la mort, à droite du labyrinthe. Au cours de ce passage de gauche à droite, l’homme blond et alerte devient un vieillard chauve aux cheveux gris, qui termine sa marche en boitant. Très tôt dans la partie, il peut choisir l’amour (ou non) avec une jeune femme, qui vieillira avec lui jusqu’à la fin. Leur couple rend le jeu plus poignant — surtout la conclusion —, mais rend certains mouvements plus difficiles dans les couloirs du labyrinthe.

Dans The Graveyard, nous incarnons une vieille femme visitant un cimetière. Le jeu se déroule en trois dimensions, avec l’esthétique standard d’un rendu en temps réel, assortie d’un beau choix de palette en noir et blanc. Comme Passage, le jeu est court et spatialement limité : la vieille femme peut avancer ou reculer sur un petit chemin menant vers une église et un banc où elle peut s’asseoir. Lorsqu’elle se repose, une chanson sur la nostalgie envahit l’espace du jeu et (dans la version payante) se termine par la mort de la femme, affaissée sur le banc.

Dans le monde de l’« indie gaming », Journey est une superproduction financée par Sony — un méga-blockbuster — surtout au regard des auteurs à une ou deux personnes des deux jeux précédents. Même si That Game Company, les créateurs de Journey, demeurent un studio relativement petit, les valeurs de production sont ici d’un tout autre ordre. Comme on peut s’y attendre, on y trouve une forme de jeu plus ou moins traditionnelle : des niveaux magnifiquement rendus à explorer, des « tokens » à collecter, et même un usage extrêmement subtil du multijoueur en réseau. Mais le titre est un manifeste à peine voilé — précisément dans la veine de The Graveyard et de Passage — sur les possibilités du jeu vidéo en tant que médium d’expérience sensible (aisthetikos) au-delà des mécaniques finalisées du gameplay traditionnel. Ici aussi, le joueur avance sur un chemin menant sans ambiguïté à sa mort : inévitablement, inexorablement, et joyeusement. Et une fois cet objectif du jeu plus ou moins retiré comme forme de stratégie — ou du moins relégué au rang de simple point de repère —, le jeu bascule dans un registre plus symbolique.

////

Il y a un moment remarquable au début du dialogue filmé sur Arte TV entre les game designers Chris Crawford et Jason Rohrer, enregistré à l’Independent Games Festival en 2009. En parlant de Passage, Crawford suggère que le point décisif du jeu tient à l’introduction d’une relation entre navigation spatiale et métaphore :

« What is, I think, most important about your approach is that you're taking the idea of spatial navigation — which has always been done too damn literally —, and suddenly turning it into metaphor. And then exploring, well, what kind of metaphors can be explored with spatial systems? » — Chris Crawford dans Au coeur de la nuit : Jason Rohrer et Chris Crawford ; Arte TV ; Durch die Nacht mit… ; épisode 61 ; 2 juillet 2009 ; 08:40.

Comme la figure de la mort, l’histoire du design spatial dans le jeu vidéo est aussi longue que l’histoire du médium lui-même. À bien des égards, la forme d’un monde de jeu — et la manière dont ce monde est cartographié sur l’écran — est si déterminante qu’elle finit par se confondre, plus ou moins, avec le jeu lui-même.

Lorsque Super Mario Bros. sort sur NES en 1985, il adopte une forme de représentation spatiale — le défilement horizontal — qui avait déjà été largement explorée par une multitude de jeux avant lui (cf. Defender, 1980 ; Scramble, 1981 ; Pitfall!, 1982 ; Moon Patrol, 1982 ; etc.). Ainsi, si Super Mario Bros. n’invente pas le scrolling latéral, il introduit néanmoins une nouveauté décisive : l’équation entre ce mouvement de gauche à droite et non seulement l’avancement de la stratégie de jeu (survie), mais aussi l’avancement du récit. Dans Super Mario Bros., le mouvement de gauche à droite n’est pas seulement une progression du joueur : c’est la progression de l’histoire elle-même. Fortement inspiré de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, Super Mario Bros. permet aux joueurs de « feuilleter » des épisodes d’un récit (Mario) chutant dans le terrier du lapin (ici, un tuyau) simplement en allant du début du chapitre (gauche) à sa fin (droite). Ce qui n’était qu’un mécanisme de survie (ex. Moon Patrol) ou d’exploration (ex. Pitfall!) devient une trajectoire de découverte.

De nombreux jeux, notamment le sous-genre des « on-rails shooters » comme Resident Evil (1996-), prolongent en un sens cette tradition : à mesure que le joueur avance dans l’espace (très linéaire) du jeu, épisode après épisode, le récit se déplie. Des jeux plus récents, comme Red Dead Redemption, tentent de fragmenter la narration et de la disséminer dans le monde, laissant les joueurs explorer d’autres aspects du gameworld avant de faire progresser irréversiblement le fil narratif principal. Dans un certain sens, cette exploration n’est rien d’autre qu’une superposition de fils linéaires parallèles au-dessus du fil linéaire principal du récit. On peut évidemment imaginer qu’à terme les designers écriront ces fils de manière à les faire interagir de façon concurrente. Les intrigues génératives restent aussi largement inexploitées. Mais pour l’instant, il semble que nous tournions en rond au bout d’un cul-de-sac contradictoire : la narrativité classique souhaite être linéaire — ou du moins être explorée linéairement — tandis que les machines algorithmiques désirent des structures plus émergentes, avec des bifurcations et des parallélismes expansifs. La machine aime la multiplicité, alors que l’expérience narrative désire la linéarité. Comme si nous avions reconstruit, dans le jeu vidéo, la figure du cerveau lui-même — avec ses contradictions série/parallèle.

////

Il y a quelques semaines, à l’Atelier Hypermédia, j’explorais avec des étudiant·e·s l’usage de valeurs booléennes comme « flags » : nous examinions comment détecter certains types d’activité en mettant en place une série de variables vrai/faux interreliées, susceptibles de basculer de faux à vrai et inversement selon les changements de l’environnement et l’état des variables internes. Notre exemple était un objet simple à l’écran : un étudiant voulait savoir comment programmer une action à déclenchement unique lorsque l’objet entrait en collision avec un autre objet, ou avec le joueur (via souris, tactile, etc.). À force d’explorer des situations, nous nous sommes heurtés à un comportement apparemment simple qui nous a pourtant laissés perplexes, et qui a demandé environ une demi-heure d’expérimentation collective et de débat pour être codé. Le comportement importe peu ici ; il s’agissait d’un objet se scindant en deux au contact d’un autre. Ce qui compte, c’est qu’il nous a fallu une demi-heure pour décrire comment un « état » simple affecte un « état » subséquent, et que nous en débattions tous ensemble devant le code, comme s’il s’agissait d’une énigme à résoudre collectivement.

Quiconque est resté médusé une demi-heure devant sa télévision, avec Lara Croft, à essayer de comprendre comment avancer, devrait reconnaître la scène. Si l’on retire les couches de représentation — scientifiques à queue de cheval dans des grottes sombres, lave en fusion, cascades, rochers, dynamite —, le joueur regarde essentiellement la même interrelation complexe de variables booléennes vrai/faux que celle que nous examinions en structurant notre code. Autrement dit, un jeu de Lara Croft n’est qu’une série d’interrupteurs vrai/faux interconnectés que le joueur doit activer dans la bonne combinaison afin de déverrouiller une nouvelle série d’interrupteurs vrai/faux.

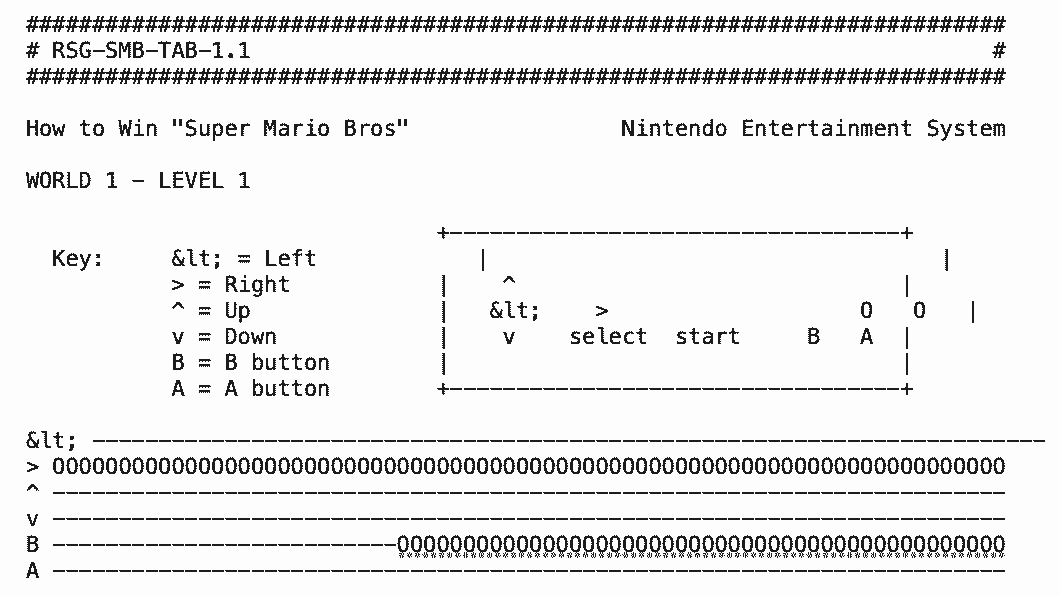

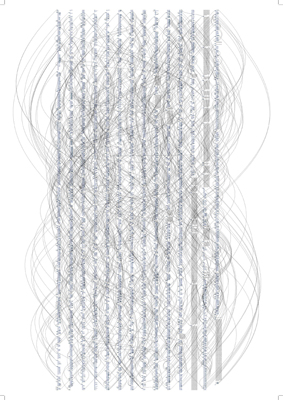

Dans How to Win Super Mario d’Alex Galloway, une liste de combinaisons de boutons gauche/droite/haut/bas/a/b est imprimée dans des fichiers texte, organisés par chapitre (« World 1-1 », « World 1-2 », « World 1-3 », …). Si ces instructions « comment jouer à Super Mario » paraissent aussi obscures que la visualisation Dismap du code de Super Mario Bros. par l’artiste Ben Fry, c’est parce que, d’une certaine manière, les deux formes (gameplay vs code) sont simplement deux régimes de représentation d’un même substrat algorithmique. Pour jouer, il faut comprendre quelque chose de la structure algorithmique — et même machinique — qui a produit le jeu. Jouer requiert un processus d’exploration du code à rebours : le joueur le « lit » depuis son côté de l’équation, via le moteur de rendu, même s’il ne sait rien des pointeurs, variables, ou structures if/then. Mais du point de vue purement expérientiel, le joueur compétent de Super Mario sait exactement comment ces mêmes structures fonctionnent, puisqu’il les éprouve pour jouer.

////

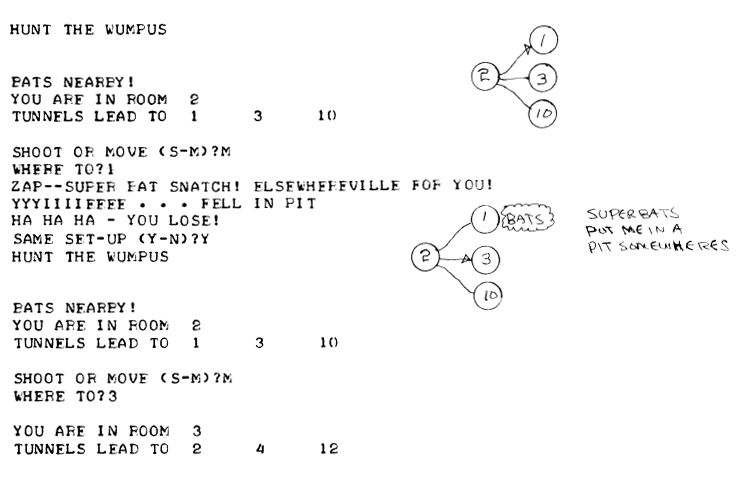

La principale critique adressée jadis aux aventures textuelles (circa 1977-) portait sur la lourdeur de cette logique d’interrupteurs booléens interconnectés que le joueur devait débloquer pour avancer : ouvrir boîte aux lettres, prendre lettre, ouvrir lettre, lire lettre, lâcher lettre, fermer boîte aux lettres, aller nord, regarder, ramasser pelle, creuser trou, prendre pistolet, se tirer une balle dans la tête.

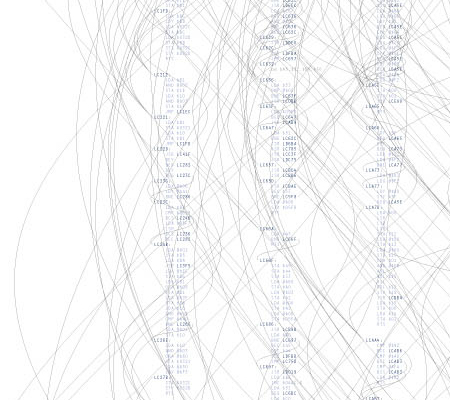

Voici une carte du premier grand succès commercial du jeu d’aventure textuel, « Dungeon » (rebaptisé ensuite « Zork »), où l’on voit les interrelations complexes entre les salles et les objets qu’elles contiennent :

— Cliquez pour la hi-res : Dungeon Map, par Stephen Rost, tiré de « You May Be Eaten By a Grue »

Pour jouer, il fallait cartographier toutes ces pièces ainsi que les objets qu’elles contenaient, et découvrir comment tout cela s’imbriquait. Si le dépliage de ce labyrinthe/puzzle pouvait certes produire du récit (« It is pitch black. You are likely to be eaten by a grue. » — cf. Grue), le plus souvent le joueur tâtonnait dans un dédale désespérément complexe pour trouver la bonne combinaison de commandes non sequitur.

Dans le documentaire Get Lamp: The Text Adventure Documentary, l’auteur d’IF Dan Shiovitz :

« It's like, you ring a bell and kick a dog a bunch of times, and it starts crying after you ring a bell a couple of times. »

Si Shiovitz critiquait l’absurdité des labyrinthes en fiction interactive, sa description convient tout autant à l’absurdité de la narration interactive à son niveau le plus élémentaire. La plupart du temps, auteur comme joueur tentent simplement de déverrouiller des interrupteurs booléens dans la bonne combinaison pour atteindre le chapitre suivant du récit, c’est-à-dire la série suivante d’interrupteurs dans le code. Les puzzles sont intéressants en soi et peuvent offrir de véritables opportunités de récit ; mais dans le cas des récits interactifs, il semble que nous jouions davantage avec la structure machinique qui rend l’histoire possible qu’avec l’histoire elle-même.

////

La plupart des formes de narration interactive — qu’il s’agisse d’un shooter 3D à la première personne ou d’un platformer 2D à sprites — dérivent directement des structures de données conçues par Will Crowther pour Colossal Cave Adventure. Cet « Adventure » originel s’appuyait sur la cartographie d’une grotte réelle, le système de Mammoth Cave, Kentucky. L’idée de Crowther était d’adosser chaque item de données à un autre via une relation spatiale : l’item « a » est connecté à l’item « b » par la commande « north », qui mène à l’item « c » lorsque l’item « d » est présent à l’item « b ». En utilisant la grotte réelle comme carte des données, il créait des cheminements potentiels permettant au joueur de passer d’un point de données à l’autre comme s’il traversait des salles successives. C’était une représentation de la navigation dans un champ de données, à la manière dont le Finder du Mac ou l’Explorateur Windows proposent une navigation par dossiers et sous-dossiers. En situant les données comme points d’une carte, on pouvait se déplacer dans ces données comme dans l’espace. C’est sur cette base — points de données comme points de carte, fragments narratifs déposés à chaque point — que s’est construite la narration interactive contemporaine.

De là viennent les aventures textuelles comme Zork, les point-and-click comme Day of the Tentacle, les FPS labyrinthiques de type Doom/Quake, et des propositions plus poétiques comme la série des aventures Zelda ou Ico. Beaucoup de ces jeux contiennent récit, personnage, paysage, dialogues et toutes sortes de choix et d’actions qui font évoluer la narration, mais ils restent fondamentalement structurés par la recherche du prochain interrupteur qui ouvrira une nouvelle série d’interrupteurs. Au début de Ico, le joueur doit grimper des échelles, trouver les bonnes fenêtres pour sortir du château puis y rentrer, activer un passage sûr vers une plateforme suffisamment proche pour sauter sur une cage, laquelle descendra une jeune fille prisonnière au premier étage afin qu’elle puisse sortir. Une fois ces tâches fastidieuses déroulées, un peu de dialogue survient, et l’histoire passe à la tâche suivante — c’est-à-dire au prochain indice narratif. Malheureusement, d’un point de vue littéraire, tirer des leviers et pousser des interrupteurs a à peu près le charme poétique de chercher un driver manquant au fond d’un disque dur externe.

////

*Rappel spoiler : arrêtez ici si vous n’avez joué à aucun de ces jeux.

La beauté de Passage, de The Graveyard et désormais de Journey, c’est que tout ce « fouiller/tâtonner » n’a plus d’importance. Passage a véritablement lancé la tendance par une ouverture puissante : voici un jeu où vous allez conduire un personnage à sa mort. Et si cet objectif n’est pas explicite au début, il fait partie de la beauté du moment de réalisation qui vous saisit en jouant. En présentant le jeu la semaine dernière aux étudiant·e·s de Media Design, l’un d’eux — en comprenant la fatalité (notez que je n’ai pas dit la « futilité ») du jeu lorsque le personnage commence à se dégarnir et à ralentir — s’est exclamé : « c’est horrible ! ». Sa réaction était sans ambiguïté émotionnelle. Des graphismes minuscules et pixellisés, une bande-son rétro 8-bit un peu idiot, et pourtant le jeu peut encore susciter un sentiment d’inévitabilité. Ce n’est qu’une représentation funky sur un écran, et pourtant : « c’est horrible ! ».

Journey suit cette formule d’assez près, au point que je me demande dans quelle mesure le premier a influencé le second. Si c’était le cas, ce serait un joli clin d’œil. Nous savons, par des entretiens avec le designer central de Journey, Jenova Chen, qu’il observe les jeux et l’histoire du médium avec un regard informé ; mais jusqu’ici je n’ai pas vu de causalité directe.

Quoi qu’il en soit, Journey relève d’une affaire très similaire. Au début, nous sommes un voyageur qui ramasse une écharpe dans le désert. Au loin, cadrée par un mouvement de caméra sorti tout droit de la scène désertique pivot d’Indiana Jones : une montagne nous appelle — clairement inspirée de ces classiques hollywoodiens, mais presque certainement aussi des estampes de Hokusai sur le mont Fuji.

Le paysage est splendide, la simulation du sable sous vos pieds est subtile et pleinement satisfaisante ; nous vivons une convergence audiovisuelle esthétique qui rappelle des cinématographies grandioses — à l’échelle de Nestor Almendros dans Days of Heaven ou de Caleb Deschanel dans The Black Stallion (il faudra encore attendre des shaders de rendu au niveau de Sven Nykvist sur The Sacrifice, mais je suis désormais plein d’espoir).

Sans surprise, toute cette beauté subtile — et pourtant spectaculaire — se déploie dans une chaîne de rendu hautement stylisée. Je dis « sans surprise » parce que c’est en embrassant la nature artificielle de la construction de l’image que la simulation 3D trouvera sa voie. Nous sommes clairement dans le domaine de l’animation, voire de l’illustration, loin des rendus réalistes qui occupent de plus en plus les blockbusters 3D à plusieurs milliards actuellement vendus 75 $ au supermarché. Peut-être — et cela tient peut-être à la nature algorithmique de l’image — mes références cinématographiques devraient-elles plutôt remonter à l’histoire de l’animation qu’au live action. Car il semble que nous nous rapprochions, petit à petit, de la plasticité visuelle d’une production des Brothers Quay, à la manière de The Comb ou The Piano Tuner of Earthquakes. Encore non, pas du tout, même pas proche, mais on peut toujours espérer.

Depuis ce tableau luxuriant, nous entamons notre trajet du désert vers la montagne. L’argument de la sophistication dans la simplicité vient de la traduction de la mécanique narrative 2D de Passage (gauche → droite) en construction 3D de Journey (près → loin) : le prochain « objectif » — plutôt le prochain « pas » sur votre chemin — est souvent un bâtiment à peine perceptible, ou une structure naturelle périphérique qui agit comme un phare vous guidant en avant. Fait remarquable : la montagne elle-même agit comme un personnage du récit, par de simples variations de lumière et d’humidité qui interagissent thématiquement avec l’histoire et le paysage, et produisent différents « moods » au fil de la progression : d’abord menaçante, puis distante, éthérée, massive, sombre, violente, festive, et finalement ambiguë.

////

Je ne m’attarderai pas davantage sur le voyage lui-même, car ce n’est pas essentiel à ce qui, je l’espère, se précise comme ma thèse centrale : en retirant les poteaux de but fastidieux comme facteur motivant du jeu, et en les remplaçant explicitement (et de manière très explicite, vu le titre même) par l’espace de l’entre-deux — c’est-à-dire par ce champ esthétique où le gameplay peut se déployer —, les designers ont fait évoluer un langage narratif initialement suggéré par Colossal Cave Adventure, réarticulé dans Super Mario Bros. puis Zelda, et enfin amené dans un registre plus littéraire de figure et de métaphore via Passage.

////

L’une de mes séquences de cinéma préférées provient du troisième chapitre du poème symphonique de fin de carrière d’Akira Kurosawa, Dreams. Le rêve s’intitule The Blizzard et montre un groupe d’explorateurs épuisés gravissant une crête dans une tempête de neige : hagards, presque éteints, s’accrochant à leurs derniers souffles. La scène est interminable, souvent filmée au téléobjectif depuis le côté, ce qui aplatit davantage leurs visages haletants dans un terrain sous-exposé qui les engloutit visuellement. On n’entend que leur respiration, puis leurs plaintes entre eux. Pas de backstory, pas de motivation : seulement le son d’une respiration désespérée et une image vague de visages traînant leurs corps dans le blizzard.

Il y a un moment, près de la fin de Journey (sans être tout à fait la fin), où deux voyageurs — le nôtre et celui qui nous accompagne — tirent leurs corps lourds vers le haut d’une montagne enneigée. Notre démarche est entravée, alourdie par la fatigue. Nous avançons, de plus en plus laborieusement, contre le vent. Puis, finalement, notre corps cède : les contrôles se déconnectent de notre persona, qui s’effondre, face la première, dans la neige. C’est un moment d’inévitabilité, de perte de contrôle — et pourtant tout semble juste. Le joueur comprend progressivement ce qui va arriver, et pourtant nous avançons dans la neige malgré tout, résignés à ce que le récit nous réserve. Dans un médium qui valorise souvent la maîtrise interactive par-dessus tout, cette perte de contrôle au sein même du domaine interactif apparaît comme un soulagement rafraîchissant. Ce n’est pas une cut-scene pré-rendue greffée sur une fiction interactive : c’est l’interactivité elle-même qui mène à sa propre extinction comme une forme d’accomplissement. Un gameplay qui s’épuise.

////

La seconde fois que j’ai rejoué à Journey, j’ai eu la chance de vivre un petit moment poétique tout à la fin du jeu, lorsque les deux voyageurs s’approchent de l’abîme. Pour ceux qui ont joué (à ce stade, c’est votre problème si vous n’avez jamais joué à Journey et que vous venez d’en gâcher l’expérience), vous savez qu’en appuyant sur un bouton on peut émettre un petit son mélodique, un « piou » qui permet de communiquer de manière très rudimentaire avec l’autre voyageur. C’est précisément à ce moment, juste avant que l’abîme ne nous engloutisse, que mon compagnon et moi avons décidé de nous arrêter — pas d’emblée, mais progressivement — dans une chorégraphie de va-et-vient, en suivant tour à tour le mouvement de l’autre. À un moment, nous avons simplement choisi de rester immobiles, debout, face à l’abîme : point final évident du jeu. Nous avions déjà parcouru le chemin jusqu’ici et, le jeu étant cumulatif (comme Passage*), il n’y a pas vraiment de retour possible, même si on le voudrait. Alors, pour prolonger l’expérience et simplement la laisser nous traverser, nous avons fini — par une subtile « body-language » des avatars — par nous arrêter. Et là, pendant plusieurs minutes, un dialogue s’est installé :

« Piou piou ? »

« Piou piou. »

« Piou piou piou ? »

« Piou. »

Même si j’essaie généralement d’éviter les analogies cinématographiques en parlant de jeux (je déteste, en fait, ce genre de discours mal informé), je suis ici tellement coupable d’hyperbole qu’il vaut mieux assumer : le moment était sacrément cinématographique, malgré le cliché évident. L’expérience fonctionnait — émotionnellement, d’une manière rare pour moi dans un jeu vidéo. Une expérience que je ne connaissais auparavant qu’à travers des formes esthétiques désormais canoniques et usées : musique, littérature, peinture, illustration, photographie ou cinéma.

////

La rhétorique populaire, y compris au sein de la communauté jeu vidéo, accorde un poids énorme à la notion de « choix » en narration interactive, comme si les livres « dont vous êtes le héros » nous avaient livré une clé encore inexploitée d’une forme à venir — alors même que plus personne ne semble s’intéresser au format.

Peut-être est-ce simplement parce que nous n’avons pas essayé assez d’angles. Peut-être. Comptez sur moi pour essayer tous les autres angles : c’est précisément ce que nous tentons de faire en Media Design et à l’Atelier Hypermédia. Certaines expériences étudiantes dans ce sens sont profondément excitantes, malgré tous mes doutes.

Je ne doute pas qu’il reste quelque chose à découvrir dans les récits à embranchements ; mais à mon sens, nous « creusons au mauvais endroit » si nous pensons que le choix (plus de choix, de meilleurs choix, etc.) enrichira l’expérience de narration interactive. Je ne doute pas de l’intention de jeux comme Mass Effect, qui prolongent les choix du joueur sur trois superproductions, au risque d’aliéner le joueur à la fin en essayant de résoudre une infinité de fils narratifs. Je n’en sais rien de toute façon : je n’y ai même pas joué, mes étudiants oui. Mais si la solution à leur dilemme consiste à dégainer un Deus ex machina (cf. On the Media, New Endings) du type « it was all just a dream », je me dis que ma réticence polie sur ce sujet (15 ans et ça continue) demeure bien fondée.

Pour continuer à battre le cheval du « comparons au cinéma », Robert Altman n’a jamais ressenti le besoin d’emballer ses récits croisés dans un petit paquet bien ficelé.

////

Dans le roman puis le film Sophie's Choice, il existe bien une scène impliquant un choix d’une profondeur tragique qu’une femme doit faire pour sauver son enfant. Et si ce choix est assez terrible pour être raconté et conserver une part de sa puissance, c’est finalement dans les silences entre les lignes que sa force se fait sentir. Dans l’adaptation filmique, c’est sur l’écran blanc infini du visage de Meryl Streep que nous projetons l’horreur d’un choix insoutenable. Le contexte du choix n’est que le cadre sur lequel ce visage est suspendu. Nous le savons depuis Lillian Gish dans The Wind ou Renée Falconetti dans La Passion de Jeanne d’Arc. Des cinéastes plus récents le comprennent tout aussi bien, par exemple Quentin Tarantino dans la scène « La Louisianne » d’Inglorious Basterds : nous connaissons les enjeux en entrant dans la scène et surtout nous comprenons les détails stratégiques du dispositif (bar souterrain, alcôve décentrée, nazi aux aguets, etc.) ; mais c’est finalement le dialogue croisé avec les visages, le comment plus que le pourquoi, l’adverbe plus que le verbe, qui déplie couche après couche la tension de cette scène de 25 minutes. C’est harassant et totalement bad-ass — deux qualificatifs que les gamers adoreraient employer pour leurs jeux — et pourtant tout le poids de la scène tient dans l’équilibre de la durée d’une inflexion vocale.

Lillian Gish, The Wind, 1928 ; via Bouchards

Malheureusement pour le jeu vidéo — du moins pour l’instant —, il n’existe pas d’équivalent à ce visage de Lillian Gish, surtout lorsqu’il s’agit de tentatives 3D réalistes comme Call Of Duty. Tout doit être construit à la main ou par le code. La motion-capture n’y est pas encore : il suffit de regarder n’importe quel film hollywoodien récent. En conséquence, les jeux restent souvent cantonnés à des plans larges ou moyens de batailles, ou à des rendus « over-the-shoulder » comme dans Gears of War.

Si la photographie aussi fut d’abord une affaire de paysage avant de se rapprocher du portrait, elle entretient néanmoins un rapport « naturel » au réel — un rapport que les machines algorithmiques n’ont pas encore développé avec le monde physique et les corps qui l’habitent.

////

Compte tenu de ces limites, je trouve encourageant qu’une nouvelle génération de game designers commence à expérimenter la forme du jeu non seulement du point de vue de la complexité narrative, mais aussi de sa subtilité, voire de sa maturité. Nous restons évidemment face à une dichotomie marquée entre les jeux présents sur les grandes étagères physiques/numériques, et les œuvres plus indépendantes/auteuristes qui doivent souvent jouer la carte de la distribution aux marges, via des sites web Flash, etc. Mais cela a toujours été le cas pour les médias qui les ont précédés. Des solutions existent — et, de toute façon, le paysage est en train de bouger.

Plus important encore : il semble que cette génération veuille attaquer la question d’un langage narratif plus diversifié dans le jeu. Et si la mort est l’une des cibles les plus faciles, c’est un trope central du médium depuis presque ses origines — alors pourquoi pas. En tout cas, cela déplace sans ambiguïté le centre de gravité vers l’expérience esthétique et émotionnelle du jeu. En retirant les buts, les clés, les puzzles à débloquer, on s’installe dans une forme de récit où des thèmes plus larges peuvent être explorés.

Exemple : un échange récent entre Brooke Gladstone et Sebastian Janisz dans l’excellente émission On The Media :

— BG : Votre jeu portait sur la dépression, et c’est celui qui, pour moi, a le plus accompli l’objectif — si c’était bien votre objectif — de faire surgir ce que cela fait d’être dépressif. Il y a la métaphore de se cogner la tête contre le mur. À peine arrive-t-on à passer vers un nouvel endroit que le même processus ardu recommence : se cogner la tête contre le mur, ou contre divers objets, avec de petites éclaboussures de sang, presque insignifiantes, au cas où l’on oublierait que cela fait mal. Et l’ensemble est très solitaire.

— SJ : Merci. Cela ressemble beaucoup à ce que j’aurais espéré que quelqu’un puisse retirer du jeu.

— BG : Vous imaginez votre propre mort. Ou bien est-ce que j’ai juste… Spoiler alert !

Personal Video Games, On The Media, 30 mars 2012

////

For another reading of Journey, try Ian Bogost's Portrait of the Artist as a Game Studio